ymnk-hsp-user

- 2025/11/03

- 2025/11/02

-

ネクタイ

江戸時代末期、土佐の漁師であった中浜万次郎(ジョン万次郎)は、遭難中にアメリカの捕鯨船に救われて渡米し、1851年に帰国した。その際の所持品として「白鹿襟飾」の記録があり、これが日本に初めて持ちこまれたネクタイだとされている。

なお、ネクタイの発祥は、17世紀のヨーロッパ、特にクロアチア兵が首に巻いていたスカーフ「クラバット」に由来する。

歴史的背景:クロアチア兵がフランス王国の従軍時に首に巻いていたスカーフが、宮廷のファッションとして採用され、現代ネクタイの起源となった。

それまでも、古代ローマの兵士が寒さをしのぐためや、身分を表すために首に布を巻いていたが、現代ネクタイと直接関係はないという。名前の由来:フランス語で、ネクタイは「クラヴァット(cravate)」というが、これは「クロアチア人(Croate/クロワット)」が語源。

日本への伝来:日本では、明治時代の文明開化の際にネクタイが取り入れられ、西洋文化の象徴やビジネスシーンの正装として定着した。

まとめ:ネクタイはクロアチア発祥。フランス宮廷で流行し、世界中に広まった男性ファッションの代表的アイテム。小生、研修医時代は、白衣にネクタイでした。しかし、動きやすさを最優先して、途中からケーシー型白衣にしている。白衣が濃紺衣になることもしばしばですが・・・。

- 2025/11/01

-

シェイクスピア「リア王」

初演は、日本でいうと江戸時代初期。

この話は、王族の恋愛や親子関係がどれほど「狂気」と紙一重であるかを見事に描いている。

愛の言葉を、三人の娘にどれだけ派手に表現できるかを試すなんて、すでに狂っている。しかも、リア王の娘たち(長女と次女)の豹変ぶりときたら、古今東西の王侯貴族のスキャンダルを先取りしているかのようにも感じる。

権力と遺産が絡めば、愛も忠義もあったものでない。美辞麗句で父(リア王)を酔わせたかと思えば、次の瞬間には冷酷に追い出す。そして、知らん顔。これほど「愛のインフレ」と「家族経営の破綻」を見事に描いた作品はないだろう。

結局、王族の恋愛や家族関係は「愛」と称しながら、実際には「権力闘争」「財産分与」「面子の維持」の三点セットにすぎない。幻滅そのもの。

リア王に限らず、歴史を振り返れば王侯貴族の恋愛沙汰は、政治の舞台装置か血統保存のための契約ごっこと皮肉るしかない。

だから、悲劇にしかならないのだろう。

- 2025/10/31

-

ああ母校 ~学問の成功者~

以前、「学問ノススメ」は学ぶことの重要性を説いていると紹介した。

先輩・後輩・同級生の同窓生が「勝ち組」として、母校を立派にしてくれている。

それに比較して、小生は何の役にも立っていない。全くの「負け組」。北方の都に学府のありて・・・。

学問をする者に、勝ち負けはないと信じたい。

- 2025/10/30

-

医療における「マルチスキル化(多能工化)」

二刀流?多刀流?

看護師や技師、事務スタッフなどが従来の専門業務だけでなく、複数の業務や役割を担えるよう幅広いスキルを身に付けて活躍することを指す。

マルチスキル化の概要

マルチスキル化は、もともと製造業で注目された仕組みで、医療現場でも人材不足や業務の効率化、サービス品質向上のために非常に重要視される。

例えば、看護師が外来看護に加えて医療事務や患者対応を兼ねたり、臨床検査技師が複数分野の検査に対応するなど、多様なスキルを持った人材育成が進められている。

メリット

業務の効率化:一人が幅広い業務をこなせることで、チーム内の連携がスムーズになり、無駄や手戻りが減る。

人材不足への対応:急な欠員や繁忙期でも他のスタッフが業務をカバーできるので、現場が回りやすくなる。

視野の広がり・成長:複数の業務を経験することで、自分の強みを発見したり、チーム全体を俯瞰できる力が身につく。

デメリット・注意点

負担の増加:業務範囲が広がるため、一人にかかる負担が増えたりモチベーション低下につながるおそれがある。

専門性の低下:何でも対応できる半面、それぞれの専門性が薄れるリスクを伴う。

医療現場での推進ポイント

必要なスキルや役割をはっきりさせて教育を行うこと。スキルマップ(スタッフが何のスキルを持っているか一目で分かる一覧表)を活用することで、役割分担や人員配置を最適化する取り組みが有効。

まとめ

医療現場のマルチスキル化は、「一人で複数の役割を担えるようになること」を意味し、人手不足や急患対応などさまざまな場面で現場を助けている。一方、導入の際は、負担や専門性に配慮しつつ、教育や分担を工夫していくことが大切である。

一般的に、オールマイティーやオールラウンドプレーヤーと言うのでしょうけど。

サッカーいうとリベロ。野球でいうと二刀流。カッコいいけど、あきらかに負担を否めないでしょう。

かつて、これを推奨した経営者がいた。いいところもあるのは確かだけど・・・。

- 2025/10/29

-

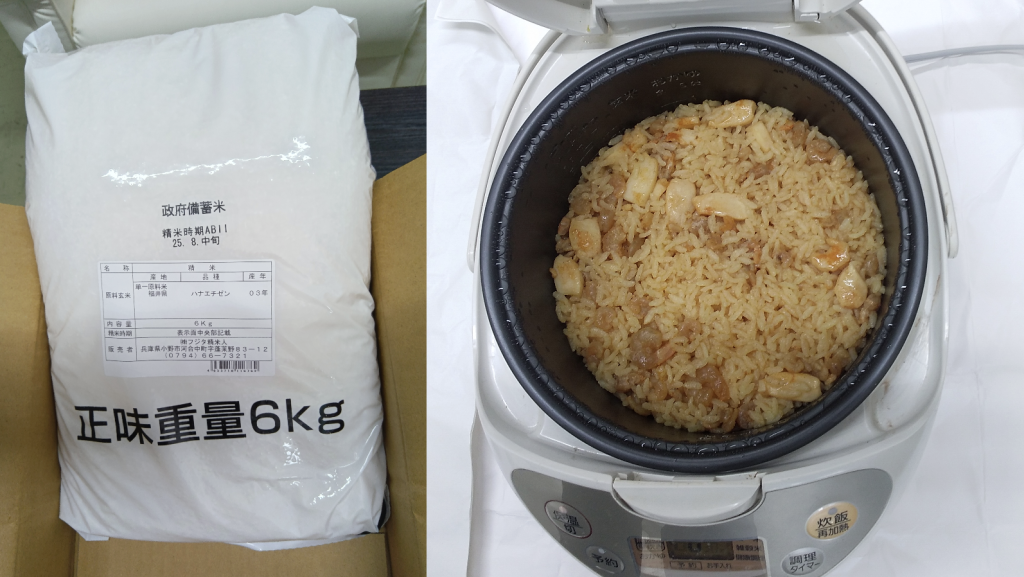

備蓄米でパエリアを

令和3年収穫のハナエチゼン1号でパエリアを作りました。

炊飯器でしたので、米を研いで、その後、パエリアの素(既製品)で味付けしました。

ところが、なぜかパサパサ感がなく、普通の食感でした。

たぶん、米を研いだことが良かったのかもしれません。そのまま米を入れるのが通常ですから。

とりあえず、福井産を堪能しました。

米を食べられるという幸福感を感じましたが、米農家に心から感謝しております。

- 2025/10/28

-

海外の認知症事情

この本を購入して読んだ。

全米病院ランキング「老年医学部門」5年連続1位(U.S.News)の病院で診療にあたる山田悠史医師の著作。その差は、はっきりと白黒分かれるものではなく、「認知症になりやすい⇔なりにくい」のグラデーションであると説く。

「認知症予防&治療の易しくて信頼できるバイブル」という。

「安くてシンプル」ということもわかるという。

軽症の人も含めたら、日本では65歳以上の4人に1人が認知症になる現代。

しかし、認知症になってしまう人がいる一方、80~90代でも認知症にならずに元気な人はたくさんいるのは事実。

「部屋の換気をしない」「晩酌は缶ビール2本以上」「家から出ないで座っている」「一人暮らしをしている」「塩分大好き」……これ全部、認知症になる確率が高い生活習慣だって。こうした生活習慣が、前者と後者を分けている可能性が高いと。

脳にいい生活習慣を日々取り入れ、よくない習慣は手放し、そのグラデーションを「認知症になりにくい」ほうに寄せていく方法を、科学的根拠を元にわかりやすく伝えてくれる。

また、認知症の予防や治療で本当に必要なことは、「エビデンスをすり替えた宣伝で引きつけるサプリ」や「自由診療の高い検査」などはだいたい必要ないと力説する。

「長生きしても、認知症にだけはなりたくない」「このままだと親が認知症になるんじゃないか」「認知症だと診断されたけれど、どうしたらいいのか……」・・・そんな不安を抱えるあなたにぜひ読んでもらいたいそうです。

最後に、日本認知症予防学会の専門医である小生。いい勉強になったことを感謝しています。🙏

- 2025/10/27

-

日本昔話の大蛇の塔

何度見てもこの昔ばなしは「身分」を考えさせられる。

代官の怒り。大工の分際で戯けたことを言うな。

娘と恋に落ちた大工は、最終的に代官に殺された。

子供の頃の心の傷がよみがえる。

お前の分際ではダメだといじめ。

身分の低いものは殺される。

今でもそう感じている。

たぶん永遠に感じているだろう。

- 2025/10/26

-

患者の視点とこれからの誓い ~明るく前を向いて~

小生、持病の眼病の影響で、白内障手術を受けた。2025/8/25の出来事。

見える(光がよみがえる)という喜びを感じている。ありがたいの一言。

小生自身に役に立つアドバイスをくれたすべての者に感謝しかない。

医師も患者になる。当たり前だ。良くなりたいと素直に思う。

くどいが、初恋の彼女に感謝しつつ(回想して)、田中角栄の言葉「学問は生きていく光」を思い出した。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

医師を目指した原点 ~初恋の贈り物~

私が医師を志すきっかけとなったのは、中学二年生のときの初恋でした。昭和58年、斜め前の席に座っていた彼女に一目惚れしました。数学が得意で、タイプの男性は「頭が良くてピアノが弾ける人」と聞き、私は「勉強で彼女を超え、ピアノ伴奏ができるようになろう」と決意しました。ちょうどその頃、社会見学で訪れたのが愛知県犬山市の「リトルワールド」。写真を撮りたくてカメラを持参したものの先生に没収され、落ち込んでいたとき、バスの中で聴いた「あの素晴しい愛をもう一度」の歌声が胸に響きました。その曲を伴奏することが短期目標となり、将来医師になることを長期目標として掲げました。

ピアノ未経験でしたが、妹の楽器を借り、独学で練習を重ねました。文化祭では辛うじて伴奏を果たし、試験でも彼女を超える成績を収めました。ところがその直後、彼女の転校が知らされ、胸が張り裂けるような思いをしました。去り際に「いつかきっと会える」と心で誓い、医師を目指す覚悟を固めました。

その後、大学受験に失敗し浪人生活を送るなかで再び挫折しかけましたが、偶然のご縁から彼女に再会することができ、励ましを受けました。その出会いで心身ともに甦り、医学部合格へとつながりました。

私にとって彼女は「原点」そのものでした。短い時間の交流であっても、そこから得た誓いと努力の習慣が、今日まで私を支え続けています。

平成28年秋、眼の病を機に「終活の旅」を始め、令和元年秋には再びリトルワールドを訪れました。あのとき誓った「永遠に努力する」という気持ちを改めて確認し、今も医師として歩んでいます。

人生を方向づけたのは、誰かを想う心と出会いの力でした。私はその感謝を胸に、これからも患者さんに寄り添い、努力を続けていきたいと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さて、私の原点を振り返るとき、ふと田中角栄の言葉がよみがえります。「学歴は過去の栄光。学問は生きていく光だ。」肩書きや資格は、一瞬のきらめきにすぎません。けれども、学び続ける姿勢は人生を照らし、困難を切り拓く光となります。私が医師を志したあの日もまた、未来への光を求める決意にほかなりませんでした。

学歴は棚に飾るトロフィーのようなもの。しかし学問は、日々の診療や患者さんとの対話の中で息づき、血肉となって私を支えてくれる。学び続けることでしか、人の痛みに寄り添い、希望をともに描くことはできないのだと、今あらためて感じています。

私の原点は、ただの過去ではなく、これからも歩みを導く「生きていく光」です。

- 2025/10/25

-

「ある少女の選択 〜“延命”生と死のはざまで〜」 NHKクローズアップ現代(放送日:2010年12月8日)

延命か? 死を選ぶ権利か?

この頃、腎臓「人工透析」30万人。

チューブで栄養をとる「経管栄養(胃ろう含む)」40万人。

人工呼吸器使用者3万人。

医療の進歩(「延命治療」技術の発達)で、重い病気や障害があっても、生きられる命が増えている。

その一方で、「延命治療」は必ずしも患者の「生」を豊かなものにしていないのではないかという疑問や葛藤が、患者や家族・医師たちの間に広がりつつある。

田嶋華子さん(享年18)は、8歳で心臓移植。さらに15歳で人工呼吸器を装着し、声も失った。これ以上の「延命治療」は受けたくないと家族と葛藤を繰り返した。

自宅療養を選び、「人工透析」を拒否して亡くなった。華子さんの闘病を1年にわたって記録したドキュメント。

「延命」とは何か?

「生きる」こととは何か?

このような問いを繰り返しながら亡くなった華子さん。

その葛藤を見つめた家族・医師たち。

これらを通じた、医療の進歩が投げかける問いと向き合う。

最近、胃ろうを造る機会が激減している。

口から食べられなくなったら、豊かな「生」と言えないという考え方が増えてきているのだろう。

かつて、小生の患者に、食べられないだけで、歩くことができる患者さんがいた。胃ろうで栄養補給する以外は、ふつうの生活に近かった。もちろん、特殊なケースではあったが・・・。

かつて終末期ケア上級専門士であった小生。

医学以外の勉強もたくさん行った。

医療技術だけでなく、倫理や哲学も絡んでくるのだから。

そして、尊厳だから。

職場の話。どこだかわからない。

散々、厄介なことで働かされた挙句に、文句を言ったら、自分の座席が片付けられていた。

殺風景になっていたところに立ち尽くしていたら、看護師がやってきた。

うなずいていたので、自分がクビになったことを実感した。

上司は出てこなかった。

自分も状況を理解し、腹立たしかったが、受け入れた。

AI夢判断は以下の通り。

職場:現実の仕事そのものだけでなく、「社会的役割」「責任」「居場所」の象徴。 自分の座席が片付けられていた:アイデンティティや役割を剥奪される不安、居場所を失う恐怖の表現。 上司が出てこなかった:権威的な存在に対して、直接ぶつかることを避けている心理かもしれません。つまり「怒りをぶつけたいが、相手に出てきてほしくない」という ambivalence(両価感情)。

看護師は「ケア」「癒し」「受容」の象徴。夢の中で、上司ではなく看護師が出てきたのは、厳しい裁断ではなく「やさしい承認」を潜在的に求めている可能性があります。 うなずいた=外部から「そうだよ」と事実を突きつけられた形。これは、自分の内面の「ほんとうはもう分かっていた」気持ちの投影かもしれません。

怒りと同時に受容しているのは、現実生活でも「納得はいかないけど、仕方がない」と飲み込む場面が多いことの反映かもしれません。 特に、職場で「理不尽な役割」や「過大な負担」を抱えている場合、夢がそれを象徴化していることが多いです。

まとめると・・・この夢は、

「自分の役割を奪われるのでは、という不安」、「理不尽に働かされている感覚」および「怒りはあるが最終的には受け入れてしまう自己像」を映している可能性があります。

フロイト風に言えば、抑圧された怒りや不満が「解雇」という極端な形で表れ、しかし同時にそれを受け入れてしまう自分を映し出している、といえるでしょう。