齋藤先生のブログ

- 2025/11/17

- 2025/11/16

-

早起きは三文の得!

夜更かし(夜なべ)は十文の損?

医師歴30年。

隙間時間で勉強するには・・・、早朝しかなかった。

仕事が終わってから、(疲れているので)なかなか勉強できなかった。

資格取得のための勉強は、隙間時間と早朝のみ。

今まで、いろいろな資格を取得してきたが、落とし穴があった。

他の分野のアップデートが間に合わず、追いつくのにかなり焦った。

ボクシングに例えると、タイトル挑戦とタイトル防衛を同時に進めないといけない。

うまく計画を立てないと、思うようにはいかない。

学会出席が困難になり、タイトル返上が幾度もあった。

しかし、一度でもハードルを越えたんだという自己満足が心の支えであった。

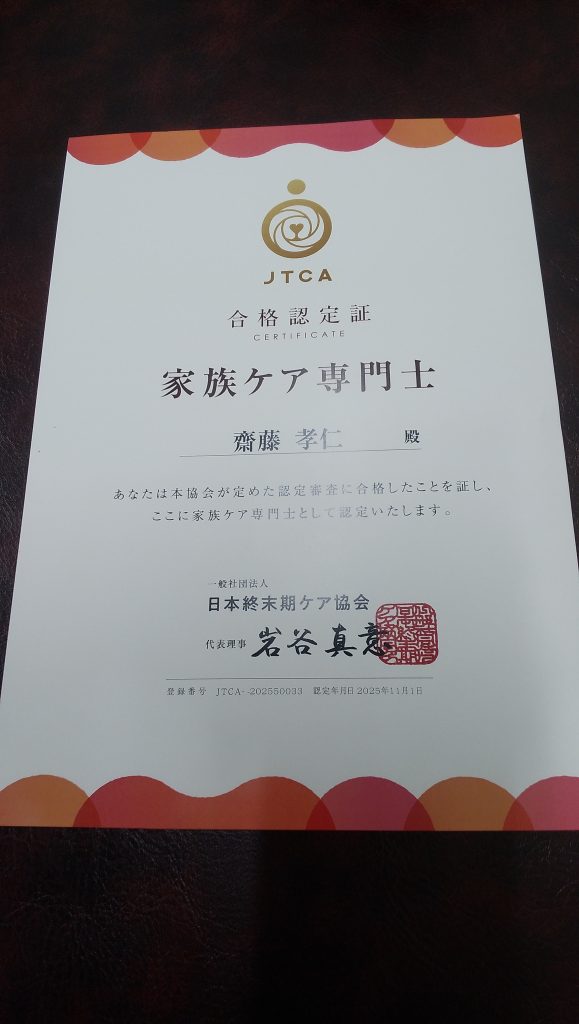

医師人生最後の資格がこれになるだろう。

- 2025/11/15

-

ムーンボウ(moonbow)

日本語で「月虹(げっこう)」とも呼ばれる月光によってできる虹。

太陽の虹と同じ原理で生じる。ただし、光源が「太陽」ではなく「月」。

ムーンボウのしくみ

虹は、水滴の中で光が屈折・反射・再屈折することで生じる。ムーンボウも同様の原理で、月光が雨粒や霧の中で屈折・反射して現れる。

ただし、月光は太陽光の約 1/400,000 の明るさしかないため、非常に淡く、肉眼では白っぽく見えることが多い。

カメラで長時間露光をすると、赤・橙・黄・緑・青・藍・紫といった色がはっきりと写ることもある。

観察できる条件

ムーンボウはとても珍しい現象で、以下の条件が重なる必要がある。①満月またはそれに近い明るい月が出ている。

②夜空が暗く、街灯などが少ない場所である。

③月が低い位置(地平線から40度以下)にある。

④観察者の反対側(背を向けた方向)に小雨や霧がある。

⑤空気中に水滴のサイズが適度(霧雨くらい)で、光を散乱させすぎない。

なかなか見られないことになるね。いつかその機会があることを祈る。

- 2025/11/14

-

医師は属人的だと思う。均一でない。

医師という職業は、「標準化」を掲げながら、実態はまるで「職人芸」。

同じ病名でも、医師が変われば、診療も薬もガラリと変わる。

まるで「和食の店」と「洋食の店」をはしごしているようなもの。

どちらも「料理」ではあるが、味も盛り付けも違う。

患者は「科学」を期待して受診するが、実際に出てくるのは「その医師の流儀」。

医学の裏に、「我流の医学」が隠れているのだ。

だからこそ、人工知能(AI)が医療を均一化(均てん化)するなんて言われても、医師たちは内心ホッとしているんだよな。――「ようやく、我が診療の正しさが証明される日が来た」とね。

- 2025/11/13

-

ペイシェント・フレンドリーとは? ~患者にやさしい医療をめざして~

直訳すると「患者にやさしい」という意味です。

単に“やさしく接する”ということだけではありません。

もっと広い意味で、患者が安心して医療を受けられるように工夫された医療のあり方を指します。

たとえば、診察のときに、専門用語を避けて分かりやすく説明したり、患者の不安や質問に耳を傾けたりする姿勢も、重要な要素です。

医療はどうしても専門的で、患者にとっては「わからない」「なんとなく怖い」「聞きにくい」と感じる場面が多いものです。だからこそ、医療者が一歩下がって、患者の立場に立ち、理解しやすく、参加しやすい医療をめざすことが求められます。

これが、ペイシェント・フレンドリーの本質です。

ペイシェント・フレンドリーとは「人にやさしい医療」のことであり、医療の中心に“患者”を置く姿勢です。

医療者と患者が対等なパートナーとして支え合うことから、本当の意味での“安心できる医療”が生まれるのではないでしょうか。

- 2025/11/12

-

懐かしい同級生と再会 2025/10/24

幼稚園からの幼馴染と偶然会った。

それも健診の内視鏡ルームで。

昭和XX年X月X日生まれ。S.N.君。

すぐに分かった。

子供の頃、よく遊んだものだ。

面影もかすかに残っていた。

約30年の経験を生かして、胃カメラをさせて頂いた。

同級生みなさんの健康を祈る。

- 2025/11/11

-

シマ牛

シマ牛とは、「シマウマ柄(しま模様)に塗装した牛」のこと。

2025年のイグノーベル賞(生物学賞)を日本の研究者チームが受賞。

研究内容・イグノーベル賞受賞理由!!

農業・食品産業技術総合研究機構の兒嶋朋貴研究員らのグループが行った実験で、黒毛和牛の体に白い水性塗料でシマウマのような縞模様(しま模様)を塗装すると、血を吸うサシバエなどの虫が寄りつきにくくなることを発見した。実際の実験では、白黒のしま模様の牛は、普通の牛や黒く塗った牛と比べて、体にとまるハエなどの数が半分以下となり、虫を追い払うしぐさも大幅に減少した。

この結果、農薬や殺虫剤に頼らない新しい害虫対策方法の可能性として評価された。

なぜ「シマ牛」なのか?

きっかけは、「シマウマのしま模様がハエの忌避効果を持つ」という海外の論文を参考に、日本の畜産現場で実用的な効果があるかを検証する形で始まった。虫が牛にたかると、牛の食欲減退や乳量・体重減少などの経済的損失が大きいため、畜産現場に有益な知見という。

実験と課題!

黒毛和牛6頭で模様パターンごとに比較実験を実施。ただし、白黒の縞模様は数日で消えてしまうため、実用化には持続的な塗装法などの課題がある。イグノーベル賞とは??

1991年創設の「人を笑わせ、考えさせる」科学的ユニークな研究に贈られる賞。今回の受賞で、日本人の受賞は19年連続となった。この「シマ牛研究」は、ユーモラスでありながら実用的・社会的意義も踏まえた成果として国内外で注目されつつある。

- 2025/11/10

-

DNA

DNAの二重らせん構造を発見したことで知られる米生物学者のジェームズ・D・ワトソン氏が97歳で死去された。

1953年、英物理学者のフランシス・クリック氏と共同で、遺伝情報を担う分子であるDNAの二重らせん構造を解明し、20世紀後半のバイオテクノロジー革命の基礎を築いた。

1962年にノーベル医学生理学賞を受賞。後の遺伝子工学や遺伝子治療など、DNAを基盤とした医療や技術の発展へとつながった。

学生時代から、ワトソンとクリックはよく知っている。大御所のご冥福を祈る。

- 2025/11/09

-

複雑な夢を見た。 (2025/10/9の夢)

自宅で妻と寝ていたはずが、どうも変だ。妻が違うのだ。妙に感じながら、起きて台所に行くと本妻がいる。いつも通りの本妻。だんだんわかってきた。私には二人の妻がいるようだ。本妻ともう一人の妻。もう一人の妻は、学生時代に仲の良かった女性だが彼女ではなかった。

ChatGPTの夢判断

とても象徴的で興味深い夢ですね。この夢にはいくつかの心理的な層がありそうです。以下に、臨床心理学的・象徴的な観点から整理してみます。①「二人の妻」=二つの自己

夢の中で「妻」は、しばしば自分の内なる女性性(アニマ)を象徴します。つまり、この夢は「あなたの中に二つの異なる自己、あるいは感情の方向性」があることを示唆している可能性があります。本妻:現実の生活・責任・日常・秩序を象徴。

もう一人の妻(学生時代の女性):理想・若さ・自由・未練・可能性を象徴。

夢の中で「二人の妻がいる」と気づいたということは、あなたの中で「現実を支える自己」と「理想や過去の自己」が共存し始めた、あるいは葛藤しているというメッセージかもしれません。

②「学生時代の女性」=過去の情緒との再接続

その女性が“恋人ではなかった”という点が象徴的です。つまり、「かつて選ばなかったもう一つの可能性」や「心の奥に残る未完の感情」を意味します。現在の生活が安定しているほど、こうした“もう一人の自分の可能性”が夢の中で姿を取って現れることがあります。③「混乱」→「理解」への展開

夢の流れは、「混乱」→「気づき」→「受容」に向かっています。これは、あなたの心が無意識の葛藤を整理しようとしている過程を示しています。すなわち、現実の自分(本妻)と、過去・理想の自分(もう一人の妻)を区別しながら、「どちらも自分に属する一部なのだ」と統合しつつある段階です。④ 総合的メッセージ

この夢は、不倫や罪悪感を意味するものではなく、むしろ「自己の多面性の統合」をテーマにした成熟の夢です。現実を支える自分と、かつての理想や自由を求める自分。

その両方を、否定せずに理解していこうとする心の動き。もし、この夢のあとに懐かしさ・安らぎ・軽い罪悪感などが残ったとしたら、それは「心の中の未完の部分が、再び息を吹き返した」サインです。その感情を否定せず、創造的な方向(文章、漢方哲学、臨床の姿勢など)に生かすと良いでしょう。

- 2025/11/08

-

田中角栄節

① 学歴なんてどうでもいい ―「現場がすべてだ」

「学問より経験。教科書より工事現場だ。」学歴は入り口。成果を出すのは“手と足”。MBAよりもPDCA。現場の泥にこそ答えがある。

② 批判なんてどうでもいい ―「叩かれるうちは注目されてる」

「文句を言う奴に限って、何も作らねぇ。」批判を恐れる人は動けない。批判を笑い飛ばす人だけが、実績を残す。

③ 世間体なんてどうでもいい ―「結果で語れ」

「見栄を張る暇があったら、道路を一本作れ。」SNS映えよりも、仕事の実。外面を磨くより、裏方で結果を積み上げる。

④ カネに潔癖すぎるのもどうでもいい ―「現実主義で行け」

「カネは使ってこそ生きる。」理念だけでは人も動かない。資金は“血液”。流さねば死ぬ。

⑤ 出世競争なんてどうでもいい ―「やることやってりゃ自然に上がる」

「役職はあとからついてくる。」上司に媚びるより、現場で結果。地べたから登る人ほど、組織を動かせる。

⑥ 難しい理屈なんてどうでもいい ―「わかる言葉で話せ」

「子供でもわかる説明ができなきゃ政策じゃねぇ。」専門用語は防御壁。伝わる言葉は武器。“伝える力”はすべてのリーダーの条件。

⑦ 完璧主義なんてどうでもいい ―「まずやれ、直すのはあとだ」

「やりながら考えろ。」机上の空論はゼロ。失敗しても進んだ方が、10倍の経験が残る。

⑧ 敵意なんてどうでもいい ―「恨みは時間のムダ」

「敵でも使える奴は使う。」嫌いだから排除するのは素人。能力で組むのがプロ。

⑨ 過去なんてどうでもいい ―「今日から変えればいい」

「人間、昨日のことを悔やんでも、道路はできねぇ。」過去を悔やむより、今を動かす。未来は「行動の現在形」。

⑩ 評判なんてどうでもいい ―「歴史が判断する」

「今叩かれても、50年後にわかればいい。」目先の人気を追えば軽くなる。本物の仕事は、時代を超えて残る。

小生にとって、学ぶべきところ満載。

やっぱりこれだよ、人生は。

この心構え。

Wシリーズ連覇おめでとう。

気迫と技が溶け合い、まさに渾身の投球だった。

誰もが称賛を惜しまない。

ただ、その奮迅の裏に、どれほどの静かな痛みがあるのだろう。

燃えるような闘志の中にも、ほんの少しの休息を――。

無理をせず、長く光を放ってほしい。

2001年のランディージョンソンを思い出す。

疲れていないわけでない。

しかし、やっぱり根性だろうな。